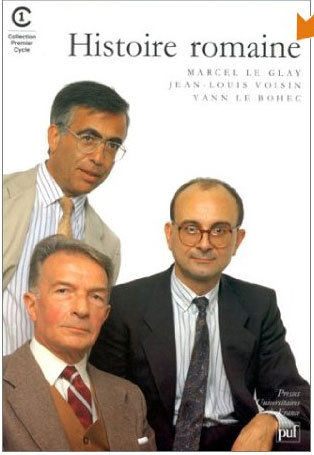

La fameuse collection Premier cycle et ses couvertures inimitables, aidant a entériner l’idée de l’historien(ne) comme une personne austère

Etant donné que je considère l’histoire comme une science globale, pour ne pas dire totale, – en ce sens que rien, aucune époque ni sujet, n’échappe à ses questionnements et qu’aucune méthode et/ou outil de travail ne saurait être dédaigné pour son contexte d’utilisation habituelle (économie, philosophie, sciences du vivant etc…) – je ne rechigne pas à nourrir ma réflexion de toutes sortes de matériaux. Ce n’est pas un fait nouveau que j’introduis ici, puisque plusieurs fois j’ai réfléchi sur divers thèmes, par exemple la popularisation du savoir, à partir de ce que disait d’autres scientifiques.

De fait, aujourd’hui je voudrais renouveler l’expérience grâce à un texte de la philosophe Laura-Maï Gaveriaux intitulé “Ma vie avec Finkielkraut” [1]. Ce dernier est paru sur son blog personnel en date du 7 novembre 2013. Outre ce texte, on trouvera des réflexions sociétales ou philosophiques qui me semble intéressantes.

A quoi ressemble un historien ? :

Pour mon propos d’aujourd’hui, je vais reprendre quelques extraits de sa prose et voir en quoi elle s’applique bien au cas de l’histoire. Dans un premier temps l’auteure explique que :

(1). On est philosophe comme on est mathématicien, comme on est architecte, ou comme on est médecin. C’est un art, au sens philosophique : la possession d’un savoir, utilisé dans un exercice critique, objet d’une réélaboration permanente, car il n’y a de savoir maîtrisé que celui que l’on reformule. C’est une fonction. Dans le cas de la philosophie, un philosophe fait trois choses : il enseigne, il fait de la recherche et il diffuse ses travaux.

(2). Le philosophe est celui qui exerce la philosophie de façon scientifique : il suit une méthode, ou un ensemble de méthodes. Il appartient à une école, ce qui ne l’empêche pas d’en critiquer certaines positions. Par exemple j’évolue au sein de l’école analytique, mais je ne suis pas proprement une philosophe analytique, parce que je n’ai pas été formée comme une analytique, et que très peu de mes travaux proprement analytiques ont déjà été soumis à l’évaluation critique de mes pairs et de mes ainés. Par ailleurs je suis en désaccord radical avec certaines branches de l’espace analytique de la philosophie. Outre qu’il appartient à une école, le philosophe est en permanence soumis à la critique de la communauté scientifique, il fait vivre un laboratoire, il est dans l’échange permanent avec des chercheurs d’autres pays, bref c’est un scientifique.

[…] Pour être philosophe, il faut avoir (1) et (2). On n’est pas philosophe parce qu’on ressemble à un philosophe, je l’ai déjà dit, sinon c’est du théâtre. L’une des philosophes les plus brillantes que je connaisse rit aux éclats, écrit pour le magazine Muze, elle est de ma génération, porte des robes à fleurs légères et frondeuses, elle tient des conférences de haute volée sur le rire, elle est chargée de cours à Paris V. Elle s’appelle Marie Robert, elle est philosophe du langage et ne se sent pas obligée de parler en levant les yeux dans le ciel, et de porter des grosses lunettes en écailles pour produire de la pensée.

Là je ne peux que souscrire à ces propos. Certes, je ne suis pas historien selon tous les termes de l’exposé de L.M. Gaveriaux, mais ça ne me porte pas ombrage car cela est tout à fait vrai. Si j’ai pris à bras le corps la méthode historique, c’est un fait que je ne diffuse pas réellement mes travaux, n’enseigne pas, n’est pas soumis à la critique des pairs ou ne fait pas vivre un laboratoire.

Pour revenir au propos initial, je ne crois pas que l’historien soit vu socialement comme portant un “costume” comme peut l’être le philosophe. Toutefois, on retrouve un peu cette idée d’apparence plutôt dans la posture du personnage qui se déclare historien, même si le travail de ce carnet d’étudiants de l’EHESS permet de mettre en évidence qu’il existerait une certaine façon de se vêtir assez commune aux historiens universitaires. Néanmoins, je vois cela plutôt comme la marque d’une classe socio-professionnelle que réellement celle d’une profession. Pour s’en convaincre, même si les photos sont relativement anciennes, on comparera les différentes couvertures de la collection “Premier cycle” des Presses Universitaires de France. Certes, il faudrait apporter de nombreux bémols à une représentation si cliché (historiens totalement issus de l’université contre anciens professeurs du secondaire passés à l’université, jeune génération contre ancienne génération etc.), mais ici mon but n’est pas de décrire la réalité actuelle, mais de plonger dans notre inconscient social, le “comment la société imagine à quoi ressemble un historien”.

Par ailleurs, le cas récent de Lorant Deutsch a rebattu un peu les cartes puisqu’il s’est implicitement affirmé comme “historien” (p. 9-10 de Métronome), mais a cultivé une image de “mec à la cool”, jeune et dynamique en jean et t-shirt, ce qui cadrait bien avec sa critique féroce – et souvent injuste – du monde universitaire comme lieu de conformisme intellectuel. Ce costume était déjà l’annonce d’une pensée qui se veut hétérodoxe vis-à-vis de “l’universitairement correct”, mais qui ne craint pas ni le mensonge et l’invention de faits ni de frayer avec une historiographie très largement marquée à droite. Toutefois, à mon sens il n’est qu’un épiphénomène et actuellement la société s’imagine toujours l’historien de façon assez classique, costume cravate pour les hommes et jupe-chemisier ou pantalon-pull léger pour les femmes.

En ce qui concerne la posture intellectuelle du quidam qui veut se montrer historien, il suffit qu’une personne parle doctement, enfin plutôt pompeusement en effectuant un “name dropping” ou un “date dropping” sans vergogne, de choses passées pour qu’elle puisse recevoir de la part de la société l’appellation d’historien. Bien entendu le cas Lorant Deutsch est emblématique de cet état de fait.

Le savoir est à la portée de qui veut tendre la main :

Dans un deuxième temps, la philosophe développe un argumentaire intéressant contre le lecteur profane :

Alors, je sais que je vais encore fortement déplaire à un certain nombre de personnes en écrivant cela… mais il arrive un moment où l’on ne peut lire à la place des gens. Si certains ne sont pas informés de nos travaux, c’est parce qu’ils ne s’informent pas. Nos travaux sont là, ils sont accessibles, nous rendons compte de ce que nous faisons avec les maigres moyens alloués à la recherche dans ce pays, et si vous ne vous y intéressez pas, nous ne pourrons pas le faire à votre place. Il faut arrêter d’entretenir ce mythe selon lequel, parce que nous sommes enseignants, nous allons vous apporter le savoir sur un plateau.

Là aussi je rejoins Laura-Maï Gaveriaux sur cette idée. De même qu’il est clair que la littérature scientifique historique est largement disponible sur le net à qui se donne la peine de chercher un peu, on ne peut, à mon avis, accepter l’idée, sous couvert de populariser le savoir historique, de devoir simplifier à outrance les contenus. Mon idée de la popularisation est de rendre plus facile d’accès un savoir qui est complexe à travers un bon choix rhétorique et ce sans omettre les détails du fait d’une volonté, louable ! , de faire court pour ne pas ennuyer le lecteur. Certes, un bon livre ne se mesure pas à son poids, mais le rendu de la complexité d’une époque ou d’un épisode historique ne saurait, je crois, se contenter de textes obligatoirement courts. Il m’est d’avis que le but de la popularisation du savoir n’est pas de donner un “prêt-à-penser” à l’homme de bien, mais plutôt de l’élever et donc de pouvoir émettre un regard critique sur ce qu’il est en train de lire. Vaste programme qui peut parfois ressembler à la quadrature d’un cercle…

Pour finir, je voudrais affirmer que tout ceci n’est qu’un avis théorique, un genre d’idéal, sur la question et que cela doit subir “l’épreuve du feu” de la confrontation à la réalité, que ce soit à travers la volonté des éditeurs de faire naître le projet – même si Internet permet désormais de se passer dans une certaine mesure des éditeurs – ou avec la réaction des lecteurs. Espérons que l’avenir nous apportera des précisions à ce sujet.

[1] Gaveriaux L.M., “Ma vie avec Alain Finkielkraut”, Blog personnel de Laura Mai Gaveriaux (7 novembre 2013)

Passionné depuis petit par l’Histoire, j’en ai naturellement fait mes études à Tours puis Strasbourg. C’est à cette époque que je commence à m’intéresser de près à l’impact de l’Histoire dans le présent et à ses usages publics. Diplômé d’un Master recherche Histoire ancienne, avec ce blog je continue mes recherches et partage mes opinions sur différents thèmes, autant des réponses à des polémiques que des réflexions théoriques. J’habite actuellement à Kaohsiung, Taïwan.